Section à paraître dans l’article L’Atlas historique « Auvergne, Bourbonnais, Velay », par Stéphane Gomis et Zoran Čučković, Siècles – Cahiers du Centre d’histoire « Espaces et Cultures ».

Les cartes, devenues courantes de nos jours pour présenter la disparité économique, le vote présidentiel ou pour tracer les fronts de guerre, rendent curieux le fait que la cartographie ne soit qu’une invention récente, datant de l’époque moderne. Aux époques plus anciennes, de grands empires pouvaient se passer de l’usage des cartes et la géographie s’inscrivait dans un genre littéraire. À l’époque romaine, la cartographie relevait principalement d’un usage utilitaire, par exemple pour représenter un réseau de voirie ou un plan cadastral[1] ; au Moyen Âge des plans détaillés pouvaient compléter des dossiers de litiges fonciers, mais les contours des royaumes étaient rarement dessinés avant le XVe siècle[2]. Le genre était connu, mais peu pratique, comme si l’on n’éprouvait pas le besoin de connaître le monde en le mesurant et en dessinant ses traits.Pour un cartographe, ce problème ne relève pas simplement de la généalogie de sa discipline, il a trait plutôt à une inquiétude plus profonde quant à l’adéquation entre les méthodes cartographiques et les pratiques anciennes de l’espace. Si on éprouvait aussi peu le besoin de cartographier, peut-être est-ce parce que le genre cartographique, à savoir un dessin qui marque la séparation entre les terres, les eaux et les territoires politiques, ne permettait pas de rendre compte de la réalité de l’espace social.

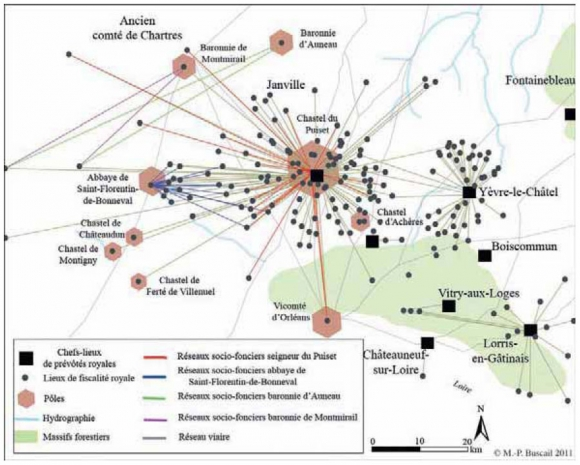

Ce problème demeure particulièrement aigu pour les espaces médiévaux, qui ont subi tant de découpages aux couleurs uniformes et aux limites franches[3]. Les rendus de ce genre, dont regorgent par ailleurs les atlas et les manuels scolaires, relayent un message d’homogénéité politique ou sociale ; ce code visuel a été, en effet, développé pour cartographier l’État moderne et contemporain. Or, le territoire médiéval repose sur une multitude de liens sociaux (redevances, dépendances, usufruits, etc.) dont la trame ne se prête pas aux découpages francs. Cet écueil est démontré par Marie-Pierre Buscail pour les représentations cartographiques du domaine royal au xive siècle (Figure 1)[4]. Fondé sur le principe d’usage, le domaine ne désigne pas tant une emprise exclusive au sol que les droits d’usage et les prélèvements demandés. Il en découle que de multiples droits et obligations peuvent concerner un même terrain : la logique des limites foncières ne peut rendre justice à cette réalité historique.

En ce qui concerne le langage visuel, il semble que les visualisations des réseaux de connexions, notamment des redevances de diverses natures, constituent une solution plus adaptée. Malheureusement ce type de visualisation devient rapidement illisible, et ceci malgré d’importantes simplifications des rapports sociaux représentés. A la différence de la carte planimétrique, conçue pour un support papier, les réseaux s’imposent par leur enchevêtrement qui ne peut être démêlé en deux dimensions. Plus techniquement, l’on considère des graphes non-planaires dont les arêtes ne peuvent pas être représentées sur un plan sans entrecroisement ; le problème sera seulement exacerbé si nous souhaitons conserver les emplacements géographiques des nœuds du graphe.

Figure 1. Réseau de fiefs et de redevances dans la prévôté de Janville.

M.-P. Buscail, « Le domaine royal […] », Fig. 3.

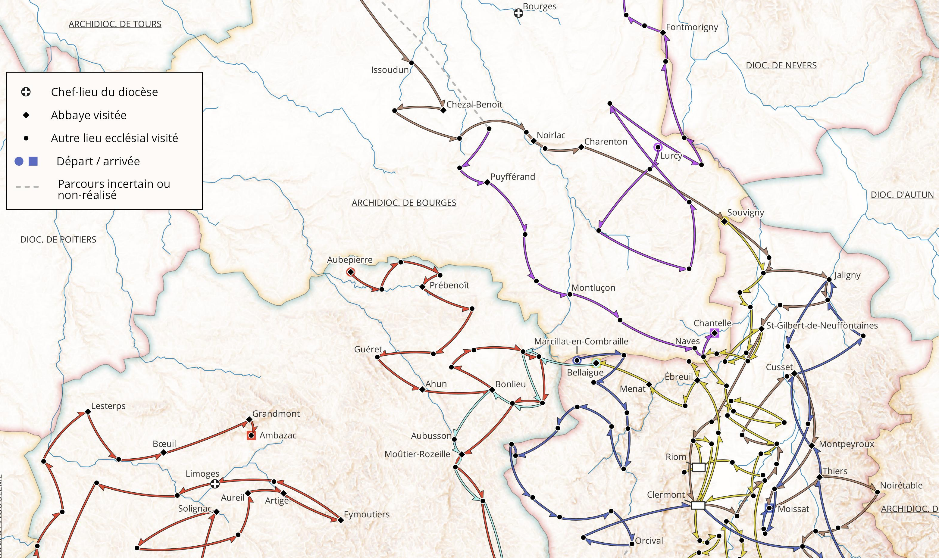

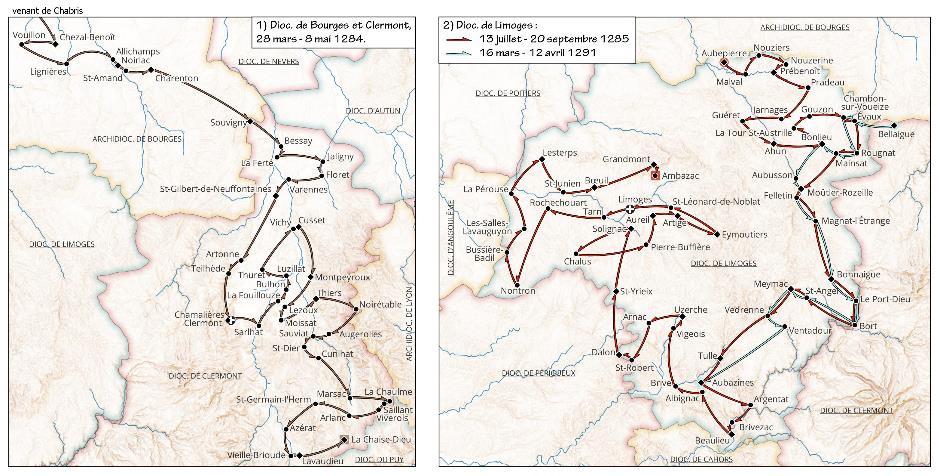

Si les liens sociaux et juridiques se déploient sans grande contrainte spatiale, du moins à l’échelle d’un domaine, la pratique de ces mêmes liens implique des déplacements des personnes et des biens qui, en revanche, s’inscrivent dans la réalité géographique. Ainsi, l’archevêque de Bourges Simon de Beaulieu a été amené, à la fin du xiiie siècle, à effectuer une longue série de visites des paroisses de sa province, sans doute afin d’affirmer les liens de l’autorité ecclésiastique[5]. Il s’agit d’une pratique plutôt habituelle pour le Moyen Âge, mais l’ampleur des visites pastorales de Simon de Beaulieu reste impressionnante : 257 lieux visités et au moins 4 400 kilomètres parcourus entre Bourges et Albi (Figure 2). Cette carte produite en accompagnement de la notice rédigée par Jean-Luc Fray ne représente en réalité qu’une partie des voyages répertoriés dans les sources : à d’autres occasions l’archevêque s’est rendu dans les provinces de Poitiers et de Bordeaux. La carte permet de repérer des zones d’intérêt particulier pour l’archevêque, notamment dans la Limagne auvergnate, entre Gannat et Clermont. L’enchevêtrement des lignes de parcours, bien qu’embarrassant d’un point de vue cartographique, peut ainsi trouver une utilité pour l’étude des déplacements. Ceci dit, pour faciliter une étude plus aisée des parcours individuels, une planche supplémentaire a été confectionnée en décomposant les itinéraires par campagne annuelle (Figure 3). Le réseau routier médiéval étant trop peu connu pour une cartographie fiable, les étapes sont reliées par des lignes courbes simples ; ce moyen visuel permet également de démêler les parcours parallèles, facilitant au passage la lecture visuelle.

Figure 2. Extrait de la carte des parcours de Simon de Beaulieu à la fin du XIIIe siècle.

Jean-Luc Fray, Zoran Čučković, Isabelle Langlois et Leticia Tobalina Pulido, Atlas historique « Auvergne, Bourbonnais, Velay », 2022.

Figure 3. Itinéraires parcourus par Simon de Beaulieu en 1284, 1285 et 1291.

Jean-Luc Fray, Zoran Čučković, Isabelle Langlois et Leticia Tobalina Pulido, dans L’Atlas historique « Auvergne, Bourbonnais, Velay », 2022.

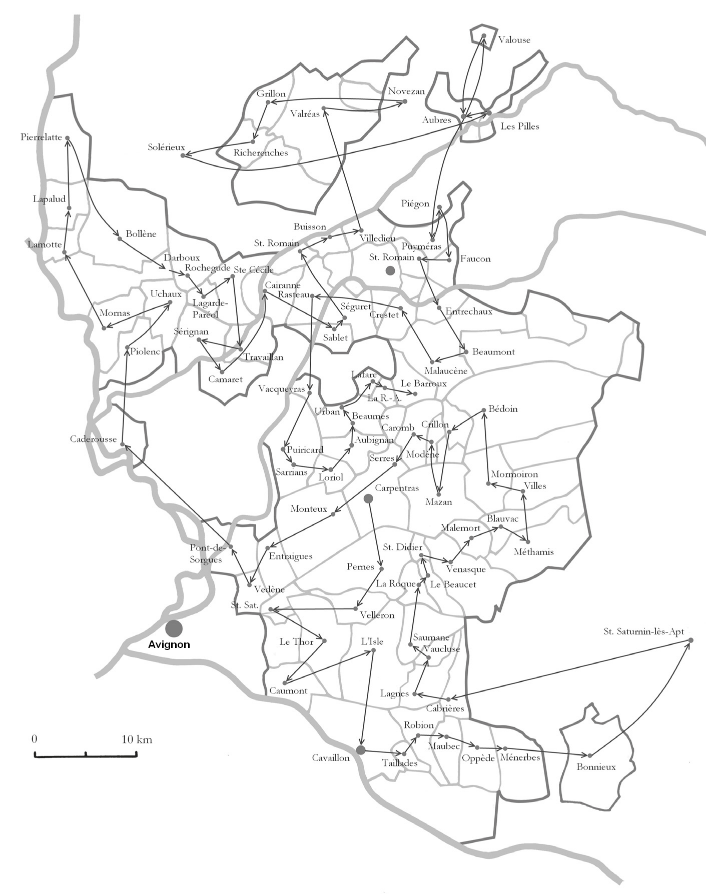

Le thème du pouvoir médiéval itinérant représente un défi cartographique très stimulant. Rois, seigneurs, clercs, les détenteurs et les représentants du pouvoir sillonnaient l’Europe médiévale pour, en quelque sorte, pratiquer une cartographie inversée : incorporer la notion abstraite du territoire par la présence sur place et à travers un contact personnel. L’itinérance s’est probablement imposée comme nécessité en l’absence d’un réseau administratif efficace ; elle était par ailleurs vécue comme une épreuve bien pénible par certains membres de la cour itinérante des Plantagenêts aux xiie et xiiie siècles[6]. Quoi qu’il en soit, les parcours médiévaux laissent apparaître une conception du monde issue de l’oralité qui s’appuyait sur les itinéraires et les catalogues des lieux pour constituer une trame de connaissance géographique. Dans un premier temps, cette oralité est naturellement exprimée dans les récitations ou chansons, mais le passage à l’enregistrement écrit a pu être fait sans grand changement de genre[7]. Ainsi, l’itinéraire devient le moyen non seulement de connaissance, mais aussi de gestion administrative du territoire. Par exemple, Valérie Theis présente une gestion des comptes par la Chambre apostolique, l’administration financière de la papauté, qui reposait sur les listes de lieux organisés le plus souvent selon une logique d’itinéraire, même lorsque cet enregistrement ne correspondait à aucun parcours effectif du territoire. Ces « itinéraires mentaux » trouvaient cependant leur origine dans des pratiques réelles de parcours du territoire, effectués dans d’autres circonstances par les officiers pontificaux (Figure 4)[8].

Figure 4. “Parcours effectué lors de la prise de possession par la papauté des domaines des Hospitaliers de Saint-Jean, d’après un registre de comptabilité pontifical du XIVe siècle. “.

V. Theis, « Se représenter l’espace […] », Fig. 1.

C’est dans ce contexte que la cartographie des itinéraires peut être soustraite à une certaine banalité : il s’agit désormais d’étudier une spatialité qui se déploie sans recours aux cartes, c’est-à-dire en l’absence des notions géométriques et visuelles et, par-là, dans l’absence de cet objet qu’est pour nous le territoire rendu présent par la carte. Le thème d’itinérance s’ouvre vers une autre conception mentale de l’espace qui s’appuie fortement sur la pratique corporelle, le voyage, ainsi qu’aux divers procédés mnémotechniques. Les itinéraires consignés par écrit peuvent être rangés dans cette dernière catégorie ; Marie-Pierre Buscail considère, par ailleurs, une « conception hodographique de l’espace » des envoyés administratifs médiévaux qui s’orientent en fonction des listes des lieux et de la tradition orale[9].

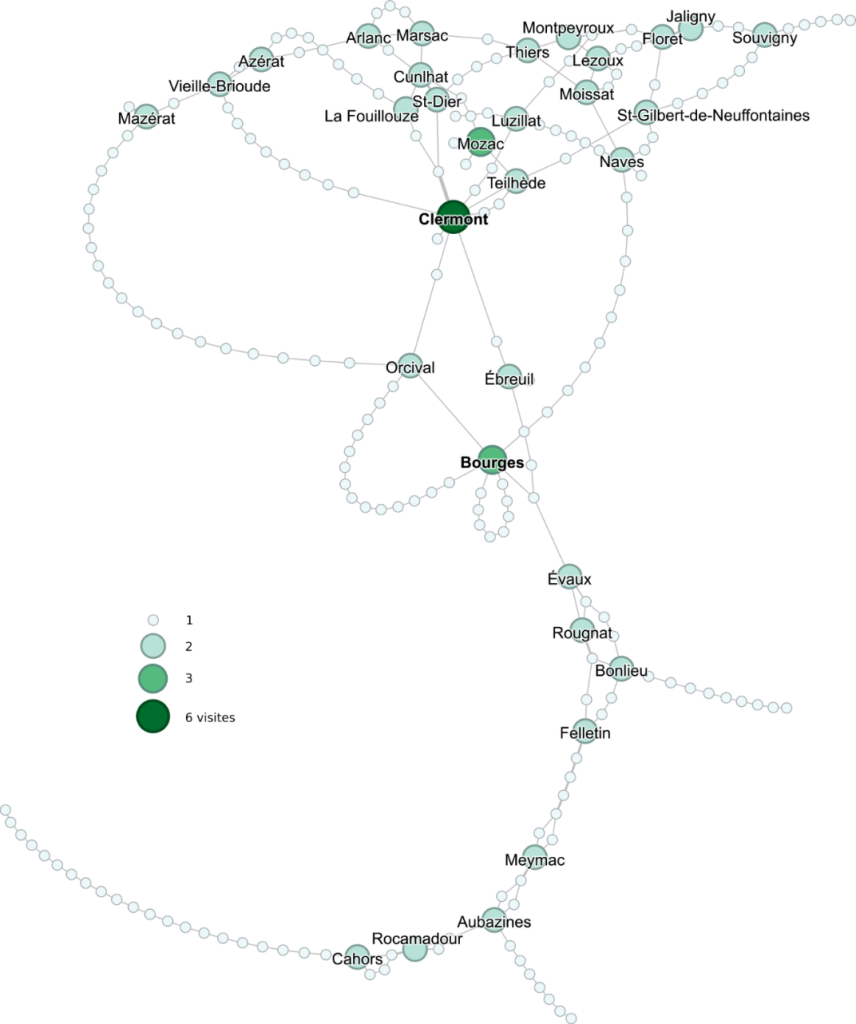

Cette problématique suggère des solutions cartographiques qui s’affranchissent de la topographie pour adopter une vision plutôt topologique, c’est-à-dire sans égard au positionnement géographique des localités. Les parcours de Simon de Beaulieu, visualisés depuis cet angle, dévoilent des aspects jusqu’alors invisibles dans les illustrations précédentes (Figure 5). Des enchaînements d’étapes de longueur variable, des points de croisement : cette visualisation permet de repérer une organisation polarisée autour de quelques lieux clés. Il s’agit naturellement des chefs-lieux de diocèses, notamment Clermont et Bourges, qui apparaissent au centre du graphe. Par ailleurs, nous reprenons la même sélection des lieux que les cartes de l’Atlas historique (Figures 2 et 3), ce qui tend à amplifier quelque peu le poids de Clermont dans le réseau. À l’échelle locale, un maillage plutôt serré des monastères et d’autres lieux ecclésiastiques semble se dessiner selon le critère du nombre de visites. Certes, notre critère est en partie aléatoire, relatif à l’organisation des voyages, mais il révèle également une mise en pratique d’un véritable maillage territorial[10].

Figure 5. Représentation topologique des itinéraires de Simon de Beaulieu (sélection des parcours représentés dans l’Atlas historique « Auvergne, Bourbonnais, Velay »).

S’intéresser à la cartographie, ce n’est pas seulement chercher à embellir les pages, c’est aussi une manière de penser et de raconter le monde. Loin de se réduire à une simple reproduction objective de celui-ci, elle traduit une volonté de décrire le réel à travers des choix graphiques, symboliques et méthodologiques. Force est de constater que l’on rencontre souvent une certaine méfiance à son égard – peut-être à juste titre. Synthétique par définition, et par là souvent simplificatrice, influencée par des intentions idéologiques – plus particulièrement la « territorialisation » de l’État moderne qui a présidé à son éclosion – la cartographie est en effet un moyen de communication qui n’est pas aussi impartial que l’on voudrait souvent le croire. Or la cartographie est aussi une forme spécifique de narration et pour en tirer profit il convient de découvrir les moyens d’expression qui lui sont propres. Ici, il s’agissait d’examiner l’emploi de la ligne pour signaler des liens et des partages au sein de l’espace médiéval. Le but de l’exercice n’est pas seulement esthétique, mais aussi épistémologique : en examinant quelques solutions cartographiques présentées ci-dessus nous avons pu dessiner des contours d’une « contre-cartographie » du Moyen Âge [11]. Celle-ci n’utilise plus les lignes pour départager les territoires théoriques, mais plutôt pour retrouver une trame de connexions au sein d’un territoire réticulaire.

Remerciements Nous tenons à remercier Vincent Flauraud pour ses commentaires précieux et Valérie Theis pour les éclaircissements sur les « itinéraires mentaux » médiévaux et l’autorisation de reproduction d’image.

[1] Oswald Ashton Wentworth Dilke, « Ch. 12. Maps in the Service of the State: Roman Cartography to the End of the Augustan Era » dans John Brian Harley and David Woodward (dir.), The History of Cartography. Volume One. Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and Mediterranean, Chicago / Londres, The University of Chicago Press, 1987, p. 201-233 ;

[2] Valérie Theis. « Pratiques de l’écrit, pratiques de la carte. Rendre justice aux cartes médiévales et modernes (note critique). » Annales. Histoire, Sciences Sociales n° 75/2, 2020, p. 233-245 ; Paul D. A. Harvey, « Local and Regional Cartography in Medieval Europe » dans J. B. Harley and David Woodward, op. cit., p. 464-501.

[3] Marie-Pierre Buscail, « Le domaine royal : entre territoires et réseaux », Études rurales,no 188, 2011, p. 73-92 ; Fanny Madeline, « Territoires et lieux de pouvoir dans l’empire Plantagenêt : circuler, contrôler et construire (1154-1216) » dans Patrick Boucheron, Marco Folin et Jean-Philippe Genet (dir.), Entre idéel et matériel. Espace, territoire et légitimation du pouvoir (v. 1200-v. 1640), Paris / Rome, Éditions de la Sorbonne / Publications de l’École française de Rome, 2018, p. 151-185.

[4] M.-P. Buscail, « Le domaine royal […] ».

[5] Jean-Luc Fray, « Le voyage, expression physique de l’autorité sur le territoire : les visites pastorales de l’archevêque de Bourges Simon de Beaulieu (1284-1292) », Stéphane Gomis (dir), Atlas historique « Auvergne, Bourbonnais, Velay », Centre d’Histoire « Espaces et Cultures » – Université Clermont Auvergne, 2022. [en ligne : https://atlas-historique-auvergne.msh.uca.fr/le-voyage-expression-physique-de-lautorite-sur-le-territoire-les-visites-pastorales-de-larcheveque].

[6] Laurence Harf-Lancner, « L’Enfer de la cour : la cour d’Henri II Plantagenêt et la Mesnie Hellequin (dans l’œuvre de Jean de Salisbury, de Gautier Map, de Pierre de Blois et de Giraud de Barri) », dans Philippe Contamine (dir.), L’État et les aristocraties : xiie-xviie siècle (France, Angleterre, Écosse), Paris, Presses de l’École normale supérieure, 1989, p. 27-50.

[7] Par exemple en Irlande médiévale : Francesco Benozzo, Landscape Perception in Early Celtic Literature, Aberystwyth et Oakville, Celtic Studies Publications, 2004.

[8] Valérie Theis, « Se représenter l’espace sans carte. Pratiques d’écriture de la Chambre apostolique au xive siècle », dans P. Boucheron, M. Folin et J.-Ph. Genet (dir.), op. cit., p. 151-185.

[9] M.-P. Buscail, « Le domaine royal […] » paragr. 36.

[10] Florian Mazel, L’évêque et le territoire. L’invention médiévale de l’espace (ve-xiiie siècle), Paris, Le Seuil, 2016.

[11] Voir aussi Fanny Madeline et Alexis Lycas, « Recartographier l’Europe et la Chine médiévales », Cartes & géomatique, n°253, septembre 2023, p. 95-112.